藏药,对药物来源、性味功效和用药法则有独特理论。《月王药诊》首先提出五行学说和六味、八性、十七效的概念,《四部医典》又进一步加以阐明,使其上升到理论原则。五行学说是指药物来源于土、水、火、气、空。与当今所说的植物生态因子相似。土,为药物生长提供土壤;水,为药物生长提供水分;火,为药物生长提供热能;气,为药物生长提供动力;空,为药物生长提供空间。五行缺一不可,否则药物就无法生长发育。来源于五行的药物与性味功效又有密切关系,土性偏强的药物味甘,具有重、稳、钝、柔、润、干之性,具有强筋骨,增生体力,滋补强壮之效,可治隆病。根及根茎类药材大都属于土性。水性偏强的药物,味涩、酸,具有寒、凉、润、稀、钝 、软、柔之性,具有使饮食营养、血、肉、脂肪、骨、骨髓、精等七大物质聚和,增生肌肉之效,可治赤巴病。皮类和叶 类药材属于水性。火性偏强的药物,味辛、涩,具有促进七大物质基础成熟,助消化,促吸收,增生体热,荣润肤色作用,可治培根病。花类、种子类药材大都属于火性。气性偏强的药,味辛、涩 、咸,具有强筋骨,通经活络,增生体温,收敛疮疡,促进七大物质基础运行。皮类药材大都属于气性。空性偏强的药材,具有四性的通性,其功效通行全身无阻,舒胸宽腹,遍及肢体,适用于一切疾病。果类和种子类药材大都属于空性。同时这一理论还把药材的颜色和五行联系起来,认为黄色、淡黄色为土 ;白色者为水;红色者为火;绿色者为气;蓝色者为空。并根据药材的颜色来考虑其属性,决定它的六味、八性、十七效。

药物六味,即甘、酸、苦、辛、咸、涩。甘味具有增强体力,补气固本,荣润肤色,开窍舒胸,生肌消渴,增生体温,生培根之效,对赤巴有益;辛味具有增生胃温,健胃消积,镇静安眠,驱杀肠胃寄生虫之效。咸味具有熄风、镇静、消肿化积、消烦渴、增体力、生血液、生赤巴、干黄水、下死胎之效;涩味具有通淋止泻、复苏开窍、荣润皮肤和驱虫的功效。

六味之外,还有三化味,即服药后在体内经吸收使原来药物之味发生变化。如甘、咸两味转化为甘味;辛、涩、苦转化为苦味;酸味经体内吸收后仍为酸味;因此, 甘、苦、酸称之为三化味。

药物八性,即寒、热、轻 、重 、钝 、锐、 润 、糙。藏药学认为,疾病的发生是由隆、赤巴、培根失调所致;造成其失调是所用的药物性质不当、饮食不和、起居不适所造成。藏医所说的:“隆”,相当于中医的“气”、“血”,其功能是主呼吸、肢体活动、血液循环、五官感觉、食物分解排泄和精微运转等。“赤巴”相当于中医的“胆”或“火”,其功能是产生热能,维持体温,增强胃的功能,壮胆生智,荣润肤色。“培根”相当于中医的“土”和“水”,其功能是增强胃液,消化吸收,保持和调节体内水分的运转等。一般是重、钝两者医治隆、赤巴病;热、轻、锐、糙能医治培根病。且轻、糙、寒能诱发隆病;热、锐、润能诱发赤巴病;重、润、寒、钝能诱发培根病。同时,藏医学把药物的性与疾病的性同归为寒、热两大类。因此,药物与疾病的属性要对应相治,即寒与热,经与重,锐与钝,润与糙是相互对立,又相互制约的矛盾统一体,所以在治病时应辨证论治。

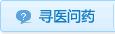

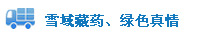

藏药在应用时主要采用复方,单味药很少,复方最多可达100多味药,少则3-4味药,一般多为20多味药。每一方剂都有一种主药,起主导作用。有些药物在应用前必须进行加工炮制,以消除和降低药物的毒性 ,提高治疗效果。在剂型上有汤剂 、散剂和水丸剂,临床应用最广的是散剂、水丸剂。

汤剂:药物品种少,先研成碎块,加水煎熬而成,剂量小,药性平和,收效快。

散剂:药物较多,药性重。是将药物混和研成粉末而成,使用方便,治疗汤剂所不能及的病症。

水丸剂:与散剂同。是将药剂的粉末用清水或药物的流浸膏制成。

药浴:是藏药治疗疾病的一种独特方法。所用藏草药主要是水柏枝、黄花杜鹃、圆柏叶、麻黄、野蒿5种,按病情和其他药物配制装入纱布袋内,放进锅中加水熬汁,将汁放入浴盆中,给患者进行药浴,对风湿性关节炎、黄水病和皮肤病有较好的疗效。